2025年2月28日金曜日

2025年2月27日木曜日

2025年2月26日水曜日

2025年2月25日火曜日

2025年2月24日月曜日

2025年2月23日日曜日

2025年2月22日土曜日

2025年2月21日金曜日

2025年2月20日木曜日

2025年2月19日水曜日

救急センターが刑事告訴 使途不明金横領容疑、沼津署受理 【静新令和7年2月19日(水)朝刊】

救急センターが刑事告訴

使途不明金横領容疑、沼津署受理

昨年6月、沼津市夜間救急医療センターで多額の使途不明金が発覚した問題で、運営する沼津夜間救急医療対策協会は18日、沼津署に刑事告訴し、受理されたと発表した。関係者によると、告訴は氏名不群者が協会の口座から1億円余りを着服したとする業務上横領の疑い。協会は告訴受理を発表する一方で「担当者が不在。捜査上支障がある」などとして、告訴容疑など詳細を明らかにしなかった。受理は14日付。

使途不明金は昨年6月中旬、医療事務を担当していた60代の男性職員の死亡をきっかけに発覚。男性が業務で管理していた協会の口座から約16年間にわたり、計約2億5500万円が引き出されていたことが分かった。協会は男性が既に死亡し、直接の捜査ができないことから、あえて男性と特定せず、一部のみの告訴にとどめたとみられる。

協会によると、使途不明金は通事故などで受診した患者に代わり、保険会社などが支払う医療費が振り込まれていた口座から引き出されていたという。協会はこれらの事務を男性が1人で担当し、口座の通帳も男性の自宅から見つかったことなどから、横領された可能性が高いと判断。昨年8月の理事会で刑事告訴する方針を確認していた。

協会は沼津、三島、裾野、長泉、清水、函南の6市町と地元3医師会で構成する。

【静新令和7年2月19日(水)朝刊】

2025年2月18日火曜日

2025年2月17日月曜日

牧水旧居石碑の謎(謎が解けた?)

①小野真一著「目で見る沼津市の歴史」の牧水旧居石碑↑

①のA小野真一著「ふるさとの想い出写真集沼津」昭和59年10月31日発行↑110頁

③牧水歌碑↑昭和4年建立。

②と③の石質はほぼ同じと思われる。

①と②は同じ石碑でしょうか?別物でしょうか?。

③の歌碑は裾野から運んだ、②もその時に運んだのでは?

①と②が同じ石で①が痩せたのでしょうか?もしそうなら、②の旧居石碑は間違いなく上香貫の旧居石碑でないか?のちに松下町に移したのでは?

小野真一著「ふるさとの想い出写真集沼津」昭和59年10月31日発行によると、旧居碑は香貫の家に残されていたと記述されている。

沼津史談会 長谷川徹

2025年2月16日日曜日

2025年2月15日土曜日

2025年2月14日金曜日

2025年2月13日木曜日

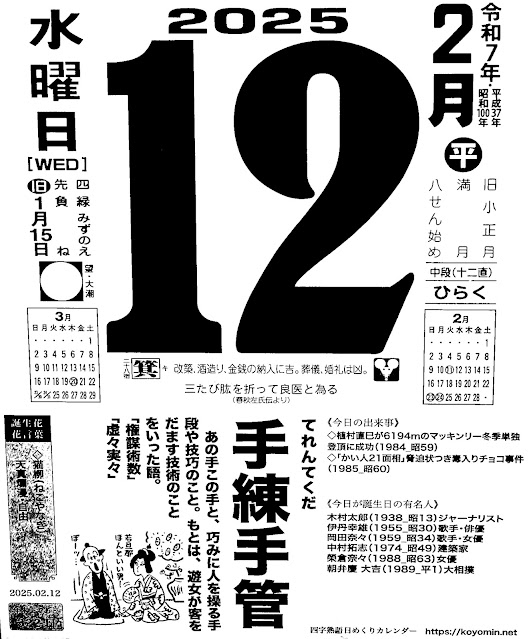

2025年2月12日水曜日

2025年2月11日火曜日

ニューヨーク大学C.V.スター講座.名誉教授 佐藤隆二 【静新令和7年2月11日(火)論壇】

ニューヨーク大学C.V.スター講座.名誉教授 佐藤隆二

トランプ米天統領の「米がガザ所有」の発言に、驚いて驚いてはならない。トランプ式ディール戦略のアナウンス効果を狙って、世界を驚かすための発言だからである。トランプ氏は就任早々、ガザ地区が「中東のリビエラ」になる可能性があるなどと発言していた。

地上げを手がけてきた不動産屋の考えることである。不良土地でも、また、多数の古い小住宅が密集している地域でも、「地上げ」をして住民を追い出し、新しい大きなビルをつくればカネもうけになる。またトランプ氏はパレスチナ人がヨルダンやエジプトに移住する案も時々口にしていた。だが200万人のパレスチナ人を追い出し米国がガザを所有する、とまで踏み込んだ今回の発言は予想されていなかつたので、世界のメデイアが一斉に報道した。

これほど踏み込んだ発言をした目的は二つある。一つはアナウンス効果として、たとえ実現性がなくても、取引の最大の上限を示してディールトランプ米天統領の「米がガザ所有」の発言に、驚いてえ実現性がなくても、取引の最大の上限を示してディールを有利に進める目的のため。

もう一つは、イスラエルのネタニヤフ首相の今後のイスラエルにおける政治的地位を強化するためである。

こうしたトランプ発言に対して、米政権内では早くも取引の上限を修正し始めた。ルビオ国務長官は、ガザ地区の再建が終わるまでの一時的な米国の駐留に過ぎないとガザ所有発言の意味を修正した。また、「米国は金は出さない」、「軍事的介入もしない」と、この点でも最終的なディールの上限を下げ始めている。ともあれパレスチナ人を追い出す、とする構想は非現異的である。

1948年のイスラエル建国に伴って75万人のパレスチナ人が難民となった。パレスチナ人はイスラエル建国の翌日にあたる5月15日をアラビア語の「大惨事」を意味する「ナクバ」と呼ぶ記念日にしでいる。今回のトランプ発言で「第二のナクバ」は絶対に許さないとしている。

米国とイスラエルの正式な関係は48年のイスラエル建国に始まったが、ユダヤ系住民と米国人の関係は米国の植民地時代にまでさかのぼる。ユダヤ系の人たちが最初に米国に移住したのはスペインとポルトガルからであった。次いでドイツ・ロシアなどの東欧諸国からのユダヤ人が移住し、第2次世界大戦のホロコトスト時代に急増した。だが、米国においても欧州同様、ユダヤ主義がキリスト教徒たちの地下水脈として意識下に流れていた。

世界のユダヤ人人口は約1400万人で、イスラエルに約630万人、米国に約570万人と約9割がこの2力国に在住している。ユダヤ系の人口は米国人口の2%に過ぎないが、各分野で著名人を輩出している。例えば世界の学会についていえば、1901~2023年の間に965人にノーベル賞が与えられたが、そのうちユダヤ系は214人(約22%)である。

この他、理論物理学者アインシュタイン、映画監督スピルバーグ、マクドナルドの創業者クロック、グーグルのぺイジ、メタのザッカーバーグなどの諸氏の名前を挙げれば切りがない。要ずるにユダヤ系が世界の動きの一部を支配しているのだ。

【静新令和7年2月11日(火)論壇】

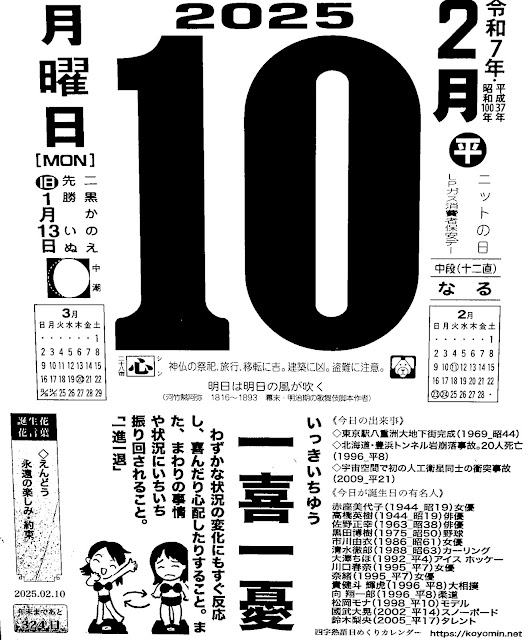

2025年2月10日月曜日

2025年2月9日日曜日

2025年2月8日土曜日

2025年2月7日金曜日

「トランプ流」に破局の懸念 マルクス・ガブリエル 【静新令和7年2月7日(金)オピニオン】

世界探視鏡

ドイツ哲学者・ボン大教授

マルクス・ガブリエル

MARKUS・GABRIEL 1980年、ドイツ・レマーゲン生まれ。バーゲン大、ボン大で哲学、古代文献学、ドイツ文学を学び、ハイデルベルク大で博士号。2009年、29歳でボン大教授に就任。専門は認識論、近現代哲学。ボン大国際哲学センター所長も務める。著書の邦訳に「倫理資本主義の時代」「考えるという感覚/思考の意味」など。

「トランプ流」に破局の懸念

「法の支配」が繁栄支える 人はそれぞれ違う。私たちは皆、一個人である。人々を互いに異ならせるもの、それは価値の重要な源泉である。すなわち私たちは異なる能力を持つからこそ違うのだ。

このようにして、人間の多様性は現代における分業の成功と密接に関係している。私たちが属している複雑な現代社会は、多様性の価値を認めることで成り立つ。多様性があることで、私たちは個人の特性や能力に基づいて資源や仕事を割り振ることができる。分業のおかげで、私たちの民主国家は圧倒的に自由でいられる。

つまり自由主義とは人間の多様性を認めるということなのだ。しかしながら高度な社会分化は同時に、全ての者が共有し認める普遍的な法や規則を必要としている。

私物化される権力

「法の支配」が登場するのはここである。法の支配は、社会の諸権力間に抑制と均衡を効かせ、不平等を緩和する。 近代における最も優れたアイデアの一つは立法、行政、司法の三権分立の導入である。これが、他者の自由をむしばむ恣意(しい)的個人による絶対権力の出現を阻んできた。

現代における法の支配は、個人の恣意を共通の契約構造に変換する。私個人の自由は、他の全ての人々も自由でいられるべきだという事実で制約きれる。それ故に、ドイツの哲学者へーゲルは法の支配を「自由意思を望む自由意思」と定義しているのだ。

現下の民主国家で専制的傾向を強めるドナルド・トランプ氏の米大統領再任について、私たちが懸念すべきなのはまさしくこれが理由である。

韓国の恣意的な非常戒厳令や、権力の完全な分立復活を避けるために軍事体制に頼るイスラエルのネタニヤフ政権の言動も考えれば、私たちは世界の至る所で政治権力の私物化を目撃している。

社会経済的な進歩条件を生む法制度上の手段を取らずに、こうした指導者らは統治機構のトップに居座りつつ、時折個人に立ち戻る。政治指導者としての役割を、自分のカリスマと混同する。

これ故にトランプ氏は、思いつきで悪名高い人々を側近に配する必要があるのだ。(実体験を基にした著書「ヒルビリー・エレジー」で語られた)バンス副大統領の個人史は一例であり、著名実業家のイーロン・マスク氏を天才的顧問として選んだのも同様だ。

世界をカジノに 専制資本主義の諸要素を民主国家の資本主義に導入することの問題は、前者が法の支配を脅かす点にある。だが法の支配とは安定した経済成長を保障するものだ。

混乱から利益を上げたり、既成制度を攻撃することで経済活力を生んだりすることは可能かもしれないが、こうした策略は繁栄の長期的条件を弱体化させる。法の支配だけが、資本主義を崩壊や新封建主義、金権支配に陥らせることなく、私有財産の維持と国民の信託を保障できるのだ。

率直に言わせてほしい。トランプ2・Oに対する私の懸念は、資本主義が機能するのに必要な社会的自由を、彼がむしばんでいる点にある。それは自由な民主主義の地位を著しく弱める。

さらにぞっとする予測をさせてほしい。トランプ2・0は、自らしでかす(米アトランティックシティーのカジノ事業のような)大失敗を埋め合わせるため、世界をカジノに変えてしまうかもしれない。世界経済は、胴元が常に勝つカジノに成り果てる可能性もある。

しかし、これも米国の同盟国がお付き合いしている限りでしかない。米国の覇権は米国と友好国間の非対称の、しかし最終的には道徳的、経済的進歩に導かれる関係を基礎としている。だが米国が同盟国をカジノの客として扱い、自分のルールを押しつけたら、結局は米国自ら優越的地位を弱めることになるのだ。

米国内の法制度や、普遍原則に依拠する公正な国際協力を攻撃することは、経済を破局へ導くレシピである。これは、昨年のノーベル経済学賞を受賞した米マサチューセッツ工科大(MIT)のダロン・アセモグル教授らの研究からも導かれる教訓だ。教授らは、制度的安定が長期にわたる経済的繁栄の必須条件であることを示した。

つまり自由で民主的な法の支配は、トランプ氏の過去における経済的成功(そして失敗)の背景でもあるのだ。トランプ2・0が米国で法の支配をむしばみ続ける限り、彼の任期は長い経済的大惨事に見舞われよう。

【静新令和7年2月7日(金)オピニオン】

埋蔵文化財発掘調査の報告会 15日、市民文化センター大会議室で 【沼朝令和7年2月7日(金)号】

埋蔵文化財発掘調査の報告会

15日、市民文化センター大会議室で

近年、市内で行われた埋蔵文化財発掘調査の報告会が15日午後1時(開場0時半)から4時まで市民文化センター2階大会議室で開かれる。

発掘調査を行った岡宮の山神上遺跡や大泉寺畑遺跡、整理作業を行った小諏訪の西通遺跡など最新の調査結果について担当した学芸員が説明する。

また、出土した土器などの遺物も公開する。

参加無料。定員はなく、申し込み不要。

問い合わせは市文化財センター(電話93515010)。

【沼朝令和7年2月7日(金)号】

2025年2月6日木曜日

2025年2月5日水曜日

中央公園への人流さぐる 【静新令和7年2月5日(水)朝刊】

中央公園への人流さぐる

沼津市の中心部、大手町にある中央公園。狩野川を渡る歩行者橋「あゆみ橋」への導入路を兼ねつつ、オフィスビルに囲まれた都会の憩いの場となっている。定期的にマーケット「週末の沼津」が開かれ、にぎわいを見せる。

同公園は2022年から官民で再整備に向けた取り組みを進めてきた。近隣住民や利用する市民を集め、專門家とワークショップを開き、使い方を考えてきた。再整備に携わる青果店「REFS」の小松浩二さん(45)は「さまざまな市民に愛されている場と実感し。話し合いは多様な使われ方を"編集“する作業だった」と振り返る。

25年度から本格的な再整備工箏が始まり、26年度までにカフェなどを想定した飲食店が開業する予定だ。市緑地公園課の福田隆課長は「沼津駅南口から公園に向けた人の流れをつくりたい」と期待ずる。(東部総局・尾藤旭)

【静新令和7年2月5日(水)朝刊】

第一、二中校区を統合 小学校26年度 中学校27年度 沼津市教委が方針 【静新令和7年2月5日(水)朝刊】

第一、二中校区を統合

小学校26年度 中学校27年度 沼津市教委が方針

沼津市教育委員会は4日、少子化に伴う第二中校区の学校再編について、第二、千本の両小学校を第一小へ、第二中を第一中にそれぞれ統合し、小学校は2026年4月、中学は27年4月の開校を目指すとする再編案を承認した。改めて両校の統合が動き出すことになった。

第一、第二中の統合を巡つては、一部住民の反発が強いことなどから21年にいったん白紙に戻った後、23年から再度、地域住民を交えた「学校の未来を考える会」を組織し、昨年9月まで議論を深めてきた。

市教委は「考える会」で反対意見の多かった第一小、第一中への統合を判断した理由について「仮に二中校区のみで統合しても、児童生徒は減少し、短期間で再び、学校再編を議論する必要が生じる」と強調。保護者は半数が二中以外への進学を望んでいて「委員との意見に方向性の違いが確認された」と説明した。

既に発生している千本小の複式学級が拡大する見通具体的「未来像」提示を記者の倒しなどを踏まえ、小学校を先行して統合する必要性も示した。

保護者や住民には2月下旬から3月上旬に説明会を開く。統合後の通学方法や校名、校歌などは25年度に委員会を設置し、検討を進める。奥村篤教育長は「児童生徒の高い潜在力が、より磨かれる学校になると信じている」と述べた。

☆記者の目 具体的「未来像」提示を

沼津市の第一中、第二中校区の学校再編は、2021年の白紙化前の案と同じ第一小、第一中への統合方針が再び示された。時計の針を戻しただけに終わった案の提示に、住民の納得が得られるのか疑問が残る。

学校再編の枠組みだけでなく、将来像も議論するはずだった「学校の未来を考える会」は枠組みの議論に多くを割き、委員間の対立を広げてしまった。11案を盛り込んだ会の意見書には統合校を特別な学校に位置づける前向きな案も見られたが、少子化が進み、再編が不可欠な以上、学校の「中身」から控組みを考えるべきだったのではないか。

現時点で、布教委は枠組みのみを示した。住民の理解を得るには新たな「中身」が重が重要といえる。子どもたちの潜在力を引き出す学校の教育とは何なのか。地越間の対立を解きほぐす意味でも、異体的な将来像の明示が不可欠だ。

(東部総局・尾藤旭)

【静新令和7年2月5日(水)朝刊】