2024年6月26日水曜日

2024年6月25日火曜日

高尾山古墳を国の史跡に 文化審議会が文科大臣に指定を答申 (沼朝記事・静新記事)

高尾山古墳を国の史跡に

文化審議会が文科大臣に指定を答申

文化審議会は24日、史跡名勝天然記念物の指定等にかかわる答申を文部科学大臣に対して行い、新たに指定された中に高尾山古墳が入った。

高尾山古墳は、南北の全長が約62㍍の前方後方墳。前部も後部も方形で、よく知られた前方後円墳(前部が方形、後部が円形)と比べれば数が少なく、また、築造が西暦230年ごろ、埋葬が250年ごろと推定される東日本最古級の古墳とされ、希少価値は極めて高いとされている。

この古墳は都市計画道路整備で予定されたルートの延長上にあり、市当局、市議会は道路計画を優先する予算を通し、それによって古墳は取り壊されることになった。これに対して、市民団体だけでなく、全国組織の団体から保存の要請があり、国土交通省の意向もあって一転、保存が検討されることになった。

道路計画に対して2005年度と07年度に試掘調査、08年度と09年度に本調査が行われた。試掘の段階で、古墳時代前期の古い古墳である可能性が高まるとともに、幅の広い溝が確認され、前方後方墳ではないかとの遺構の出方をしていた。

当初は「辻畑古墳」と呼ばれた。現地の字名(あざめい)から付けられたものだが、実際には辻畑は、もう少し北側の地名であることが分かり改名。「高尾山古墳」が誕生した。

本調査の途中結果を受け、古墳の学術的評価が定まるまでの間、現状で保存することが決まり、発掘調査報告署の刊行や専門家を招いてのシンポジウム開催などがあり、10年度から13年度は調査を中断。

14年度に追加の試掘調査が行われたが、この調査は、古墳の年代決定の根拠を得ること、墳丘内に別の埋葬施設があるかどうかを確認することが目的だった。

本調査では開始間もなく、「恐ろしく古い古墳であろうと推測された」(発掘に携わった当時の市文化財センター学芸員の話)。当時、沼津には前期古墳はないとの見方がされていて、松長で出土していた前方後円墳の神明塚古墳がそうではないかとされていたものの、定説にはなっていないといった状況の中、高尾山古墳は「記録保存」を前提とした調査が進められることになった。

また、主体部の確認は地下レーダー探査を行うなど、当時運用が試行され始めていた新技術を使いながら慎重に進められることになった。

そして、途中で調査が中止になって古墳自体を保存するということになってもいいように、なるべく墳丘を傷付けないように配慮。試掘坑も最小限の数と位置に気を付けた。

前述の元学芸員は「調査の最中に著名な研究者が横に座り、ずっと見られてプレッシャーだった」と振り返っている。

しかし、こうした調査により今日の成果を得ることができ、希少な古墳として全国的にも知られる「沼津の宝」が残ることになった。

答申では高尾山古墳を「3世紀中頃に水陸要衝に築造された東日本最古級の大規模前方後方墳」で、「豊富な副葬品や外来系土器は広域に及ぶ他地域との交流を示している。古墳文化の東日本への広がりやヤマト政権成立期における政治的、社会的情勢を知る上で量要」だとしている。

【沼朝2024年(令和6年)6月25日(火曜日)】

沼津「まちづくり塾」集大成 中央公園に案内板設置提案 歴史学者ら3人議論 【静新令和6年6月25日(火)朝刊】

沼津「まちづくり塾」集大成

中央公園に案内板設置提案

歴史学者ら3人議論

沼津郷土史研究談話会(沼津史談会)は23日、城下町としての沼津の歴史を学ぶ「歴史と文化のまちづくり塾」の集大成どなる講演会を市立図書館で開いた。同会が沼津中央公園に歴史と文化の情報案内板設置を提案し、歴史学者ら3人が意見交換した。

歴史字者の平山優民、国立歴史民俗博物館の樋口雄彦教授、鹸岡古城研究会の望月保宏会長が登壇。同会は、かつての三枚橋城、沼津城、沼津兵学校の名残がある同公園に、城があったころの地図と現在の地図を重ね合わせて位置関係を「見える化」した案内板の設置を提案した。

平山氏は「城はすでに埋まっているため、見える化は一つのアイデアになる」と評価し、樋口教授は「歴史を継承するためには案内板だけでなく、イベントを開催してPRも必要」と言及。望月会長は「QRコードを入れ、情報発信するなどの工夫もできる」と述べた。公園の名称変更や愛称についても議論した。

匂坂信吾会長は「市民が故郷に愛着と誇りを持てるよう沼津の歴史を伝えたい」と強調、来賓の頼重秀一市長は「まちづくりの施策を展開していく上で、貴重な意見を頂けた」と感謝した。 (東部総局・天羽桜子)

【静新令和6年6月25日(火)朝刊】

2024年6月24日月曜日

想像交え沼津城描く 鳥瞰図水彩画家・荻生さん 【毎日新聞冷大和6年6月24日(月)朝刊】

想像交え沼津城描く

鳥瞰図水彩画家・荻生さん

水彩画家で元沼津文化協会理事長の荻生昌平さん(90)が明治時代に諏胸壊された沼津城の鳥瞰図を描いた。

「沼津城のイメージを感じてほしい」と話している。

1832(天保3)年の絵図を元に荻生さんが想像を交えて描いた。狩野川側の大手門を手前に、水堀だった外堀は水色に、空堀だった内堀は茶色に塗った。土地に高低差があるため、外堀は堤で分割され水位が異なっていたという。当時の沼津城に天守閣はなかったが「もしあったら、こんな形だろう」と3層の天守閣を描き入れた。荻生さんは「資料が残っていないので苦労したが、昔の城の姿を知ってほしい。今後は江戸初期まであった三枚橋城を描きたい」と話している。

鳥瞰図のカラープリント(B2判)と本丸付近のカラープリント(B3判)を各400枚印刷。2枚1組1000円で沼津市大手町の化粧品店、柳屋内の沼津史談会(沼津郷土史研究談話会)よろず相談所で販売している。問い合わせは長谷川徹・史談会副会長(055・962・2371)へ。【石川宏】

【毎日新聞冷大和6年6月24日(月)朝刊】

2024年6月23日日曜日

2024年6月22日土曜日

2024年6月21日金曜日

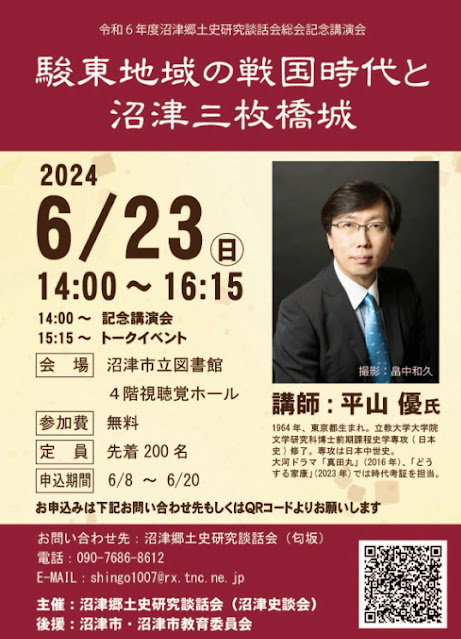

駿東地域の戦国時代と沼津三枚橋城 6月23日(日)14時~16時15分 講師平山優氏

沼津史談会が総会と記念講演会、談話会

23日、平山優、樋口雄彦両氏を講師に

沼津郷土史研究談話会(沼津史談会、匂坂信吾会長)は総会と記念講演会及び談話会を23日、市立図書館4階視聴覚ホールで開く。

主催者あいさつなどの後、第一部は講演会。講師は歴史学者でNHK大河ドラマの時代考証などを手掛ける平山優氏。第二部は談話会で、はじめに講話。国立歴史民俗博物館教授の樋口雄彦氏が話す。

平山氏の講演テーマは「駿東地域の戦国時代と沼津三枚橋城」で、時間は午後2時から3時を予定。

第二部の講話は3時15分ごろから20分間。樋口氏が「幕末維新の沼津城と沼津兵学校」と題して話した後、映画「歴史と文化の情報案内板」を上映(約5分間)。

続いて談話会。樋口氏、平山氏、前沼工校長で静岡古城研究会会長の望月保宏氏、頼重秀一市長が話す。

なお馬席上、史談会の会報『沼津史談』第75号の頒布を開始する。「沼津城址まちづくり」の特集で、「まちづくりの足跡」と題し、匂坂会長らの沼津朝日新聞「言いたいほうだい」への投稿を収録した。頒価は税込み1000円。

講演会・談話会への参加申し込みと問い合わせは匂坂会長(電話090~7686~8612)。

【沼朝令和6年6月21日(金)号】

2024年6月20日木曜日

大雨の被害が各所に 【沼朝2024年(令和6年)6月20日(木曜日)】【静新令和6年6月20日(木)朝刊】

大雨の被害が各所に

道路冠水、床上・下浸水、土砂崩れ

低気圧を伴う梅雨前線が太平洋側を中心とした各地に大雨をもたらし、市内では18日昼前から激しく降り、大雨洪水警報が発令された。午後1時半には市内全域に「警戒レベル3高齢者避難」、3時には第三、大平、静浦、内浦、西浦、戸田各地区に「警戒レベル4避難指示」が発令され、住民に避難を呼び掛けた。

午後1時に市内24カ所の地区センターなどに避難所を開設し、4時半に10世帯12人が7カ所に避難したのが最大。午後9時の大雨警報解除に伴い、全ての避難所を閉鎖した。

三つ目ガード、あまねガードをはじめ東原、鳥谷、東椎路、桃里、魚町、大岡、今沢、下香貫牛臥、新沢田町、西浦などの道路では冠水被害があり、一時、全面通行止めとなった個所もあった。

原地区センターは周辺道路の冠水で緊急閉館し、避難所になっていて2人が避難していた今沢地区センターでは床上浸水が発生。市資産税課で調査を行い、19日午後1時現在、市危機管理課には今沢、大平、新沢田町で各1件の床上浸水、新沢田町で1件の床下浸水が報告された。

また、県道沼津土肥線沿いの木負と久連の境辺りで、道路法面上部にある土地・から大量の雨水と共に泥が流出して道路をふさぎ、一時通行止め。県で片側1車線を復旧して片側交互通行とし、19日も引き続き復旧作業が行われた。

18日未明から夕方一まで降り続いた雨により、市内各所で影響が見られた。

一方、大平地区では広範囲で冠水。市一内の小中学校は18日一は休校となったが、大平中では管理職ら数人が出勤して状況を見守った。

それによると、18未明から降り続いていた雨は、昼頃には特に強くなり、その後も夕方まで、やまなかった。その間、川や用水路で急速に増水。田圃も道路も水に浸かって学校周辺は湖のようになってしまった=下の写真。

雨が降りやんで水が引くかと思っていたが、山からの水が下りてきているのか、なかなか引くことはなかった。

消防関係者から聞いた話として、人の腰の高さまで水に浸かった所や水没した車もあったという。

また、地元の高齢の男性が話していたところとして、「長年ここに住んで狩野川台風も経験しているが、こんなにひどいのは初めて」。長時間にわたって強い雨が降り続いたためと見られている。

19日朝、道路や田んぼの水は引いていたものの、大平江川は水かさが増したままで流れが速く、水位は道路へ、あと20㌢程にまで迫っていた。通学路の心配や自宅が浸水被害を受けた生徒もいることもあって、同校は休校にした。

午前10時頃になって、やっと川などの水量も落ち着いた。 大平地区では19日早朝から、復旧作業に汗を流す人の姿があり、敷地内に残る泥をきれいに洗い流したり、農家では畑や田んぼの見回りを行った。漫水しなくても、多くの水を含んで地盤が緩み倒れてしまう農作物もあり、一つずつ起こす作業に追われる農家もあったようだが、田植えを終えて間もない田は、浸水はしたものの、稲は無事な姿を見せていた。

【沼朝2024年(令和6年)6月20日(木曜日)】

沼津大平また浸水被害

新ポンプ場間に合わず

前線や低気圧の影響による激しい雨から一夜明けた19日、県東部では床上浸水などの被害が各地で確認された。沼津市ではこれまでも浸水被害が頻発している大平地区に被害が集中し、伊豆市では観光施設に濁流が流れ込んでいた。住民や従業員は早朝から、後片付けに追われた。

沼津市大平地区は2007年と19年にも、浸水被害に見舞われた。18日は夜までに、民家など約30軒が床上まで浸水した。大平江川があふれ、深いところで50㌢以上冠水した。市は同日、大平江川の水を狩野川に流すため、ポンプ場の4台を稼働した。新たに導入した可搬式ポンプ1台も動かしたが、被害を食い止められなかった。

自宅が床上浸水した内田祐司さん(68)は「今回は水が床上に達するまでの時間が早かった。慌てて畳を上げた」と、度重なる被害に疲れた表情で語った。

同地区では26年度中の完成を目指し、ポンプ場の増設工事が進む。自身も被害に遭った大平地区連合自治会の鈴木正彦副会長(58)は「完成の前にまた大雨。間に合わなかった」と残念がる。床上浸水した介護老人保健施設おおひら事務長の小出篤さん(52)は「可搬式のポンプが動いていたから、この程度で済んだのかもしれない」と、不安な一夜を過ごした利用者を案じながら語った。

伊豆市の観光施設「修善寺時之栖」では同日、温泉に山側の用水路からあふれた水が流れ込んだ。1階のロビー約10平方㍍が水に浸り、2階は数カ所が雨漏りした。19日は通常通り営業したが、来店客から被害を心配する声が聞かれた。岡村悠太郎支配人は「ここまでの被害は初めて。大雨時は、周囲の状況にも気を配りたい」と話した。

(東部総局・尾藤旭、大仁支局・小西龍也)

【静新令和6年6月20日(木)朝刊】

18日大雨 一時孤立の保育所(清水町)

想定外の災害教訓模索

訓練と違い「冠水あっという問」

18日の大雨で周辺道路が冠水し、保護者が園児を迎えに行けないなどの影響が出た清水町立南保育所(同町徳倉)の小野善子所長(51)は19日、「水があっという間にたまった。想像していないことが起きた」と振り返った。12日に土砂災害の避難訓練を行ったばかりだったが、訓練通りの対応が難しかったという。町は教訓を洗い出し、今後の対策を講じる。

訓練は大雨で土砂災害が発生する危険性が高まったと想定。町と協定を結ぶバス会社に要請して、保育所の出入り口前からバスに園児を乗せて避難先へ送り届けるなどした。

保育所と町は18日、訓練に基づいてバスでの避難を検討したが、急激に水がたまり断念。現場の情報を細かく共有しながら対応を検討し、保育所2階への垂直避難に決定した。

迎えに来た保護者には職員が子どもを抱き、水につかりながら引き渡した。水が引いた後、町職員が車で避難所の町防災センターへと残された園児を送り届けた。小野所長は「水がすごくてバスは入れなかった。避難所への移動など、今後は早めに対応したい」と語った。

町くらし安全課の太田雅明課長(55)は「仕事などで、すぐに迎えに来られない保護者もいる。大雨で子どもを外に出すことは危険と判断した」と指摘、「道路や保育所の担当部署と今後の対策を検討する」と話した。

(東部総局・日比野都麦)

【静新令和6年6月20日(木)朝刊】